2015年もあとわずかとなりました。

日々の仕事はもちろんのこと、経理方面の作業や年賀状の段取りなど、年の暮れにふさわしく所用に追われる今日この頃ですが、その合間をぬってここ数日、ちょっとした必要から内田百閒の短篇小説「件」周辺のことを調べています。

“件”は生れて三日にして死し、その間に人間の言葉で予言をする、と信じられていて、大勢の人間がその予言を聞くために「私」のもとに集まってくるが、「私」は何を予言すればよいのか、見当もつかない……。

という、不思議な味わいの話。

文庫本で10ページ程度のごく短い作品ですが、収録されている作品集『冥途』の中でも個人的に好きな一篇です。

この作品を執筆していた時期の百閒の日記を辿ったり、作品を論じた書籍を拾い読みしたり、ということを牛の歩みのごとく進めるのが最近の就寝前の気晴らし。

その中で、年来の小さな疑問が一つ腑に落ちたので、ざっと書き留めておきます。

いまも申し上げた通り、「件」は大好きな作品で、何度も読み返しているのですが、じつは以前から何となく消化できなかった部分が一つありまして。

物語はある夕方に始まって、すぐに夜を迎える。その夜が明けて日が昇り、また日が沈み夜になる。また夜が明けてまた日が……、沈むその前に結末を迎えます。

その結末近く、昇り始めた月を眺めて「私」は

と独りごちているのですが。

たしかにこの時点で、作品冒頭の夕暮れの場面から単純に起算してまるまる2日、およそ48時間が過ぎようかという頃合いには違いありません。

ところが一方で、いま「私」が眺めているのは3度目の夕空。

カレンダーの日付でいえばこれは「二日目」ではなく、3日目の日が暮れつつあるとも言えるわけで。

もちろん、これは日にちの数え方、解釈によって起こる齟齬にすぎない、とも言えますから、この場面を2日目の夕方と述べることが誤りというわけではありません。

つまりは妙な拘泥は抜きにして、読み流してしまってもよさそうな箇所なのですが。

しかしながら、“件”が3日で死ぬという設定をふまえれば、結末を2日目の夕方としてしまうのは、物語の構成上いくらか性急な印象を受けてしまうのもたしかで……。

たとえば、上に引用した文には以下のような一節が続きます。

この「格別死にそうな気もしない」という文言も、2日目ではなくて、“件”がいよいよ死ぬとされる、そしてその前に必ず予言すると信じられている3日目に語られてこそ効果的ではないか?

また作品終盤で、登場人物たちの緊張が高まって、一種のパニックが引き起こされる場面にしても、もはや一刻の猶予もない3日目の夕方に出来するはずの情況ではないか?

……と、いうようなことが、ひそかに心に引っかかっていた次第。

“ひそかに”というのはつまり、名文家百閒先生の作品に素人だてらに難癖をつけるには、客観的に示すことのできる根拠はなにもない、ワタクシの個人的な違和感にしかすぎない、というほどの意味。

もとより大好きな作品。あらすじの上で矛盾があるではなし、少しばかりの違和感はワタクシ一人の思い込みとして目をつぶっておけばと、これまでは深く詮索することもなかったわけです。

ところが、最近になって執筆当時の日記や年譜などを眺めているうちに、今までうっかり見落としていたことに思い当たりまして。

というのは、この「件」という短篇、百閒の第一作品集『冥途』(大正11年 稲門堂)に収録された一篇にはちがいないのですが、じつはその前年に、雑誌『新小説』第26年1月号(春陽堂 大正10年)に掲載されたのが初出。

その後、他の作品と合わせて単行本として出版される際に、手直しが加えられていた可能性を失念しておりました。

はたせるかな、その『新小説』版の「件」を確認したところ、

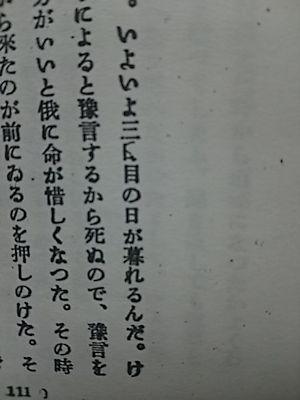

問題の箇所は「いよいよ三日目の日が暮れるんだ。」となっています。

「二日目」ではなく、「三日目」。

短篇小説「件」はもともと、3日目に結末を迎える話として書かれていたわけです。

ちなみに他の改訂箇所を探してみると、多くは句読点の位置や、かな遣いの変更、ちょっとした言葉の言い換えに限られており、物語の本筋が直された形跡はありません。

単行本に収録する際、日付の数え方を変えていながら、前後の流れ自体には手をつけず初出時のまま。

これでは違和感があるのも当然といえます。

それにしても、百閒先生がどういう考えでこんな書き直しをしたのか、という疑問が残るわけですが。

そこでよくよく考えてみれば、ワタクシが読んできた「件」は福武書店の『新輯 内田百閒全集 第一巻』に収録されたものと、岩波、旺文社、ちくまなどの文庫、それからパロル舎から出ている金井田英津子氏の挿絵付のものなど。

大正11年に稲門堂から刊行された最初の単行本は確認していません。

稀覯書の類に入る品なので当然といえば当然なのですが、ここに至ってはそうも言っていられません。

なんといっても原典を当たるのは調査の基本。

ということで、つい先ほど車を走らせ、吉備路文学館で貴重な現物を拝見してきました。

商売柄、日常的に古書を扱ってはいても、ウチのようなしがない店では、白い手袋を着用して本を扱う機会などありませんから、そういう意味でも良い経験。

さて、この時点で一つ分かったことがあるのですが、あいにく同館では資料の複写をとることは出来ないのだそうで。

そこで、そのまま今度は岡山県立図書館に立ち寄って、国会図書館のデジタル資料コピーを依頼。

自分で国会図書館に遠隔複写を依頼してもよかったのですが、コピーが届くまでに数日待たなくてはなりませんし、ちょうど帰り道でしたので立ち寄ったようなわけです。

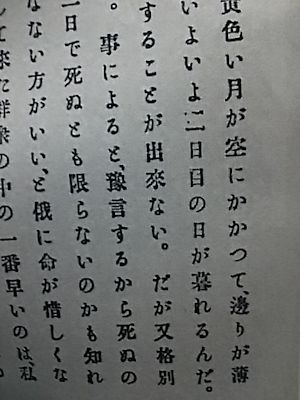

そうして確認できた稲門堂版『冥途』に収録されている「件」の、問題の箇所がこちら。

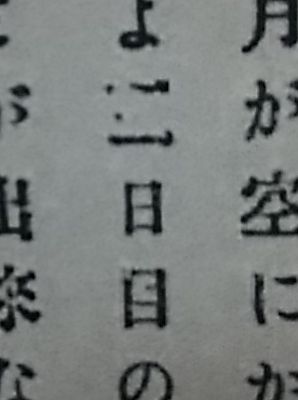

二日…いや、三日目??

見ての通り、「三」の字が印字ミスで「二」と読めます。

念のため申し上げておきますと、国会図書館の所蔵する一冊だけ偶然こんなふうになってしまったわけではない、ということは、吉備路文学館所蔵の『冥途』で確認しています。

これを見るかぎり、どうやら現在刊行されている多くの書籍で、「件」の結末が「二日目」とされたのは、百閒の意図によるものではなく、この痛恨の印字ミスが原因と考えてよいのではないでしょうか。

というわけで、迂闊にも長年放置していた疑問にとりあえずの結論が出て、すっきりと年を越せそうな心持ち。

岡山の文学館、図書館の職員さんがとても親切かつ優秀だったことや、古書が手掛かりになったことなど、嬉しいづくめの調査でした。

面白い